Editorial du n° 12 de Papiers-Nickelés (1 trimestre 2007)

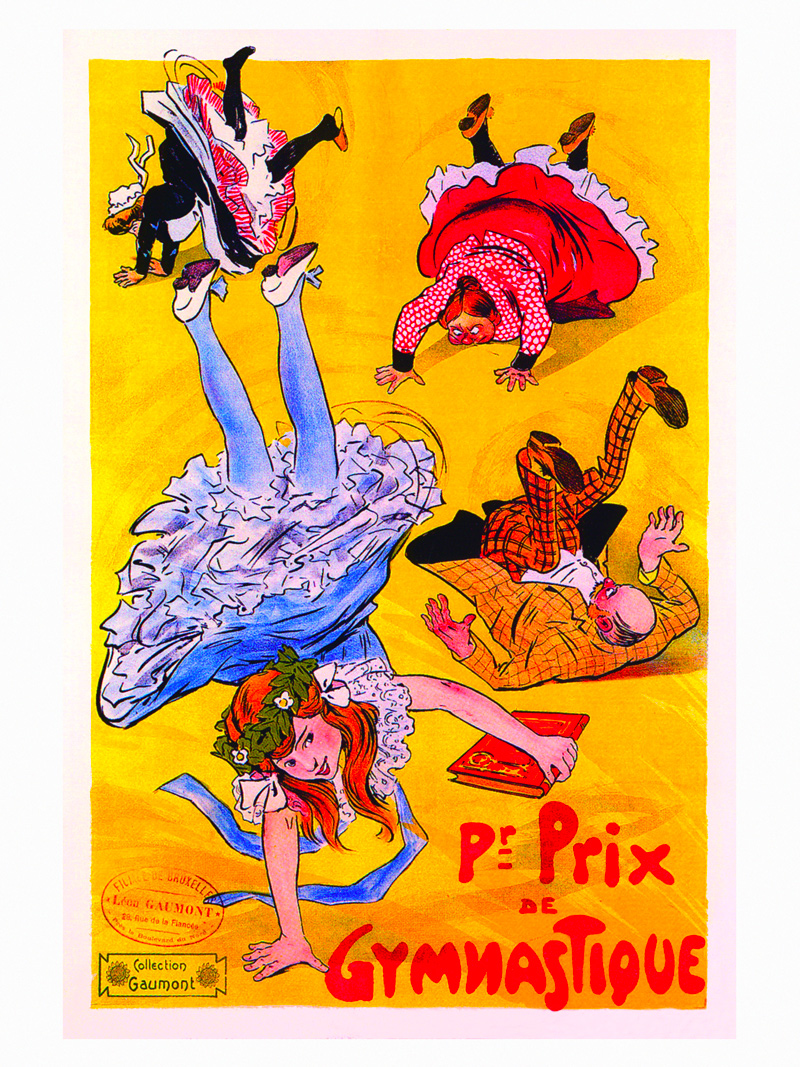

Il existe une pratique très répandue dans la presse, voire l’édition — pour ne pas parler de l’audiovisuel. On y utilise souvent des gravures anciennes pour illustrer tel ou tel propos, ce qui, en soi, est une bonne idée. L’ennui est que ses auteurs (auteur unique ou tandem dessinateur/graveur) ne sont jamais mentionnés.

On pourrait comprendre quand cette gravure n’est pas signée, mais elle l’est pratiquement toujours. Un ou deux noms figurent parfaitement, souvent très lisibles, sur le document utilisé, en général non pas la gravure elle-même mais une reproduction fournie par une officine de clichés.

Cela pose un premier problème : si ces signatures ne sont pas vues par les utilisateurs, c’est qu’elle ne sont pas lues. Parce que la gravure est alors utilisée comme décor non comme œuvre ; elle fait joli, c’est tout. Cela pose un second problème qui tient au mépris généralisé pour les créateurs d’images de la part des médias, grands et petits.

Mais cela pose aussi un troisième problème car, la plupart du temps, un crédit figure en bordure de la reproduction. Il y a le « Domaine Réservé », le fameux « D.R. », qui met de côté les droits en cas de réclamation d’un ayant-droit. Mais plus souvent il y a bien un copyright exprimé clairement : celui de l’officine fournisseuse du cliché. Contrairement à ce qu’on pourrait croire, elle ne signe pas l’œuvre reproduite, mais bel et bien le cliché, donc la reproduction initiale, de celle-ci. C’est un peu comme si dans une exposition de peinture ne figurait que le nom de l’encadreur, pas celui du peintre (il existe un magnifique dessin de Sempé sur le sujet). On peut donc se poser la question du rôle exact du graveur dans cette affaire : son œuvre rapporte au journal, au clicheur, mais rien à l’artiste, pas même la reconnaissance de son travail.

Illustrons ces propos d’un exemple probant, découpé dans le Nouvel Observateur du 3 mars 2005, dans un article consacré à l’esclavage des Noirs. La gravure en question est datée (1834), elle est créditée au nom du vendeur du cliché (la célèbre collection Jonas-Kharbine-Tapabor), elle est légendée… comme « gravure anonyme ». Cela ne manque pas de sel car la gravure n’a rien d’anonyme; elle parfaitement signée, par son dessinateur Y. Ollier (la mention « inv. » pour « inventor » indique l’auteur du dessin d’origine) et par son graveur V. Duplat (la mention « sc. » indiquant le « sculptor », celui qui grave effectivement le dessin d’origine dans la plaque de cuivre ou le bois). Comment peut-on les ignorer ? Il n’y a au Nouvel Obs’ personne qui sache lire une image ? Ni le rédacteur de l’article, ni le maquettiste, ni le directeur artistique, ni le rédacteur en chef, ni le secrétaire de rédaction ? Ce n’est qu’un exemple parmi mille, dans tous les supports, et cette pratique que nul ne dénonce est devenue la règle.

Les sociétés chargées de la protection des droits matériels des artistes sont aussi garantes de leur droit moral qui ne s’éteint jamais, même comme ici pour des artistes tombés dans le domaine public. Jamais elles ne sont intervenues en ce domaine, alors qu’elles savent parfaitement s’abattre comme les plaies d’Egypte sur les malheureuses revues de critique ou de patrimoine, voire les fanzines, dès lors qu’une reproduction sans autorisation a été faite. Nous en avons parlé dans notre édito du n° 4, à propos du retour au système du « droit de citation graphique » que nous appelions de nos vœux. Nous ne désespérons pas de parvenir à un retour au système antérieur, où un tel droit était admis par la jurisprudence. Ce droit de citation qui était parfaitement défini, a été balayé sous la pression de ces sociétés, fort utiles par ailleurs, mais parfois inégalement efficaces à protéger réellement droits des créateurs. Comme dans le cas de ces gravures « anonymes » qui ont pourtant des auteurs.